В середине прошлого века настоящим хитом была песня «Текстильный городок» в исполнении Майи Кристалинской. Начиналась она словами:

Подмосковный городок,

Липы желтые в рядок.

Подпевает электричке

Ткацкой фабрики гудок.

Поэт Михаил Танич утверждал, что вдохновил его на создание стихов, ставших затем песней, Павловский Посад.

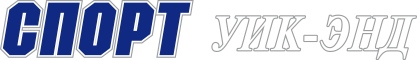

В этом подмосковном городке начиналась спортивная биография Натальи Перфирьевой, которая вошла в историю конькобежного спорта под фамилией Петрусева.

***

К спорту родители Натальи не имели никакого отношения. Отец - строитель, мама, как и большинство женского населения текстильного городка, ткачиха. Наташа очень любила спорт, но в школе успехами не блистала. Если бы не настойчивость ее первого тренера по конькам Юрия Михайлова, мир никогда не узнал бы олимпийскую чемпионку и трехкратную абсолютную чемпионку мира.

Первый тренер Натальи вовремя передал ее Елене Степаненко, тренируясь у которой, девчонка из текстильного городка добилась первых побед на юниорском уровне. В 1971 году перворазрядница Перфирьева поступила в столичный институт физкультуры, где познакомилась с молодым преподавателем мастером спорта Анатолием Петрусевым. Через четыре года Наталья вышла за него замуж, и это приятное событие в жизни совпало с дебютом на взрослых всесоюзных соревнованиях. В это время Степаненко по состоянию здоровья оставила тренерскую работу и передала ученицу в надежные руки её мужа.

Правда, почти на два года спортивную карьеру пришлось прервать. В семье Петрусевых родился сын. Отказываться от рождения ребенка Наталья не стала, хотя к этому времени уже считалась надеждой отечественных коньков. В январе 1976 года на чемпионате мира среди юниоров в итальянском городке Мадонна-ди-Капильо Наталья остановилась в шаге от пьедестала. Чемпионкой стала канадка Лиз Эпплеби, которая на взрослом уровне никак себя не проявила, а вот серебряный призер американка Бет Хайден, сестра тогда еще не знаменитого будущего пятикратного олимпийского чемпиона Эриха Хайдена, будет постоянной соперницей Петрусевой наряду с конькобежками из ГДР.

В 1979 году чемпионат мира проходил в Амстердаме и стал настоящим бенефисом Бет Хайден, выигравшей все четыре дистанции. Привыкшие к доминированию советских конькобежек спортивные руководители СССР были в шоке. Если бы не серебряная медаль вернувшейся из декретного отпуска Петрусевой, ЧМ-1979 можно было бы назвать провальным.

Отставание Натальи от американки на этом турнире, проходившем в предолимпийский год, было настолько большим, что Хайден заранее объявили фаворитом Лейк-Плэсида на всех дистанциях. Правда, перед Олимпиадой-1980 в январе в норвежском Хамаре состоялся чемпионат мира в многоборье, который мог внести изменения в расстановку сил. Соревнования проходили на открытом катке при температуре «-20». Заклинило даже электронный секундомер, и на 500-метровке время замеряли по ручному. Петрусева выиграла три дистанции и досрочно стала абсолютной чемпионкой мира. Оставалась только формальность - просто пробежать 3000 метров. Такие тогда были правила. На этой дистанции Наталья финишировала шестой, установив новый рекорд СССР в многоборье.

В Лейк-Плэсид Петрусева приехала в статусе фаворита как минимум на трех дистанциях. Соревнования тоже проходили на открытом катке, и погодные условия заметно влияли на результаты. Те, кто стартовал в последних забегах, шансов вообще не имели. Лед к тому времени уже превращался в кашу. Вероятно, по этой причине в олимпийском забеге на 1500 м Петрусева осталась лишь восьмой, а победила с олимпийским рекордом голландка Анна Боркинк. Ни до, ни после Лейк-Плэсида она нигде ничего не выигрывала.

На 500-метровке Петрусева завоевала бронзу. Победила 17-летняя Карин Энке из ГДР. У нее была совершенно корявая техника, но феноменальная «физика». За неделю до старта Олимпиады Энке на высокогорье в США выиграла чемпионат мира в спринтерском многоборье, победив на трех дистанциях.

Последний шанс выиграть олимпийское золото у Петрусевой оставался на дистанции 1000 метров. «Это был не бег, а полет!» - писала о победном забеге советская пресса. Золотая медаль Натальи спасла авторитет отечественного конькобежного спорта, да и многие руководители сохранили свои кресла благодаря триумфу девчонки из текстильного городка.

Следующий олимпийский цикл прошел под знаком соперничества Петрусевой с конькобежками из ГДР. На ЧМ-1981 в классическом многоборье в Квебеке советская спортсменка выиграла золото в острой борьбе с Энке. Это был последний триумф отечественной школы. После Петрусевой титул абсолютной чемпионки мира не могли завоевать ни советские, ни российские конькобежки. Как и титул чемпионки мира в спринтерском многоборье, который Петрусева завоевала на ЧМ-1982 в голландском Алкмаре.

Однако на свою вторую Олимпиаду Наталья ехала отнюдь не в качестве фаворита. На предолимпийском чемпионате мира в голландском Девентере весь пьедестал почета заняли немки из ГДР. Кроме Энке на олимпийские медали претендовали еще и Андреа Щене, и Криста Ротенбургер. Они и поднимались на высшую ступень пьедестала почета в Сараево. В активе Петрусевой оказались две бронзовые медали на дистанциях 1000 и 1500 м.

Последним стартом олимпийской чемпионки Лейк-Плэсида стал чемпионат Европы 1985 года в голландском Гронингене. После этого у нее началась, можно сказать, новая жизнь. С первым супругом Наталья разошлась еще в 1983 году, и вышла замуж за известного в прошлом конькобежца, а затем тренера Владимира Комарова. Получила Петрусева и второе высшее образование, окончив факультет журналистики МГУ. Правда, работать по этой специальности не стала. Хотя и в ткачихи не пошла. Уже в новом веке работала тренером сборной России, готовила наших конькобежек к Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

Увы, воспитать абсолютную чемпионку мира ни Петрусевой, ни ее более опытным коллегам так и не удалось. «Российским конькобежкам недостает требовательности к себе, - сетовала в одном из инервью олимпийская чемпионка Лейк-Плэсида. - Мой тренер Анатолий Петрусев после самых больших побед не уставал повторять: «Завтра все нужно начинать заново». Понимала, что титулы олимпийской чемпионки и чемпионки мира нужно оставлять в прошлом, и выходила с запредельным настроем выступать на чемпионате области. Сейчас молодые девчонки, добившись успехов в юниорском возрасте, быстро успокаиваются».

Исключение составила Светлана Журова, повторившая олимпийский триумф Петрусевой в Турине на дистанции 500 м. А олимпийская чемпионка Лейк-Плэсида в начале сентября отметила 70-летие. Поздравляем!

«Всеобъемлющий»

Легендарному борцу олимпийскому чемпиону Мюнхена - уже три четверти века

У тюркских народов популярно имя Шамиль. В переводе - «Всеобъемлющий, вобравший в себя все положительные качества». Вряд ли об этом думали в семье шахтера Хисамутдинова, когда давали имя сыну. Жили Хисамутдиновы в городе со странным названием Узловая, что на границе Московской и Тульской областей.

Особых развлечений там не было. Зато мальчишки занимались самыми разными видами спорта. Свою первую золотую медаль Шамиль завоевал на чемпионате города по лыжам. Отдал дань и футболу. Два его брата тоже играли, старший даже добрался до тульской команды мастеров.

В Узловой работал инженером Анатолий Белоусов. Все свободное время он отдавал борьбе. Сам тренировал, сам решал все организационные вопросы, сам выезжал со своими воспитанниками на соревнования. Белоусов и стал тем человеком, под руководством которого Хисамутдинов сделал первые шаги к олимпийскому пьедесталу.

«Поначалу мне не хватало техники, - честно признался Шамиль в одном из интервью. - Какие там в Узловой спарринги! Когда стал выезжать на сборы, впитывал буквально все. Можно сказать, так и вырос в профессионального борца».

Навсегда запомнил Хисамутдинов и свою первую большую неудачу. Приехав на молодежный чемпионат СССР, он, чтобы согнать вес и вписаться в свою категорию, дважды в день ходил в баню. Когда пришло время выходить на ковер, сил уже не оставалось. После этого Шамиль выработал собственную методику контроля за весом и во время соревнований никогда не ходил в баню, что практикуют практически все борцы.

На рубеже 60-х и 70-х годов Хисамутдинов доминировал в весовой категории до 68 кг в греко-римской борьбе, которую тогда называли классической. Выигрывал практически все соревнования, в которых участвовал: четырежды - чемпионат СССР, по два раза - чемпионаты мира и Европы.

Свою главную победу Шамиль праздновал на Олимпиаде-1972 в Мюнхене, одержав чистые победы в трех предварительных схватках из шести. В финале советский борец одолел грозного болгарина Стояна Апостолова. На двух предыдущих Олимпиадах, в Токио и Мехико, советские «классики» завоевывали по одной золотой медали, а в Мюнхене - сразу четыре. Это был триумф отечественной школы борьбы.

Карьера Хисамутдинова завершилась до обидного рано. На чемпионате Европы-1976, проходившем в ленинградском дворце спорта «Юбилейный», он получил тяжелейшую травму в поединке со шведом Франком Андерсоном. «Как ни горько, но нужно признать собственную ошибку, - вспоминал этот эпизод олимпийский чемпион Мюнхена. - Стоял в открытой стойке, был слишком самоуверен. С Андерсоном мы встречались не в первых раз, и, бывало, на первых минутах пропускал приемы. А тут на глазах своих зрителей не захотел проигрывать два балла. Выставил руку - и мы вдвоем на нее упали. Кость оторвалась. После этого о продолжении карьеры речь уже не шла».

Так уже в 26 лет Хисамутдинов стал тренером. И сразу же был назначен главным тренером сборной СССР. Многие подопечные были старше. Когда об этом впервые заговорили, Шамиль Шамшатдинович все воспринял как шутку. Только, приехав в Москву, услышал: «Завтра в девять выходишь на работу». Как человек, привыкший за время пребывания в сборной СССР к дисциплине, подчинился.

«Конечно, на первых порах было тяжело, - говорил в одном из интервью Хисамутдинов. - На такую должность нужно с опытом приходить. Ведь бывает, что не получается что-то, а борцы всегда это чувствуют». Только у Хисамутдинова, по большей части, получалось. Даже тогда, когда он уступил пост главного тренера сборной СССР Михаилу Мамиашвили, а сам еще десять лет был его первым помощником.

В 1990-м олимпийский чемпион Мюнхена заключил контракт со шведской федерацией, руководители которой помнили его схватки с Андерсоном. Уехал на три года в Гетеборг, но тяжело там жить человеку с русской душой и советским воспитанием. Хисамутдинов вернулся домой и по приглашению ставшего президентом Федерации спортивной борьбы России Мамиашвили еще восемь лет был главным тренером сборной.

«В России всегда школа борьбы выделялась на фоне остальных республик СССР, - подчеркивал Хисамутдинов. - Когда некоторое время работал с командой РСФСР, мы по восемь золотых медалей на чемпионате СССР выигрывали. Были категории, где весь пьедестал был российский, а в весе до

52 кг вообще первые восемь мест занимали. Традиции сохранились».

Сейчас олимпийский чемпион живет в подмосковном Подольске. От активной деятельности отошел, но любой из борцов знает, что к нему всегда можно обратиться за консультацией. Не забывает Хисамутдинов и родной город Узловая. Всегда приезжает на турниры памяти его первого тренера Белоусова.

На этой неделе триумфатору Мюнхена исполнится 75 лет.

Борис ХОДОРОВСКИЙ.